犬のクッシング症候群とは?愛犬が元気がないのは病気かも

2022/5/17

最近、愛犬の元気がない、毛が抜ける、皮膚が弱くなった…。「年齢のせい」と見過ごされがちな症状ですが、もしかしたら「クッシング症候群」かもしれません。ホルモンの過剰分泌が原因で起こる「クッシング症候群」とは、どのような病気なのでしょうか。獣医師の三宅先生にうかがいました。

犬のクッシング症候群はどんな病気?

—クッシング症候群とはどのような病気ですか?

クッシング症候群は、内分泌系の疾患の一つです。

腎臓のすぐそばに「副腎」という器官があり、そこからコルチゾールというホルモンが分泌されています。

コルチゾールは代謝に関わる重要なホルモンなのですが、それが何らかの原因により過剰に分泌されてしまい、健康に悪影響が出る疾患です。

—具体的に、どのような症状が表れるのでしょうか?

飼い主さんが気づきやすいのは多飲多尿、たくさんお水を飲んでたくさん尿を排泄する症状です。

そのほか、脱毛や皮膚の黒ずみ、呼吸が早くなる、お腹が膨れてくる、足腰が弱くなって散歩に行きたがらない、などの症状があります。

どれも加齢のせいだと思われて見過ごされやすい症状なので、注意が必要です。

特徴的な症状として、水をたくさん飲んで尿をたくさん排泄する「多飲多尿」があります。

—なぜ、コルチゾールが過剰分泌されてしまうのでしょうか?

犬のクッシング症候群の場合、ほとんどの場合、脳下垂体の腫瘍が原因だと言われています。脳下垂体とは、脳の真下にある重要な器官で、生体の維持のために様々なホルモンを分泌しています。

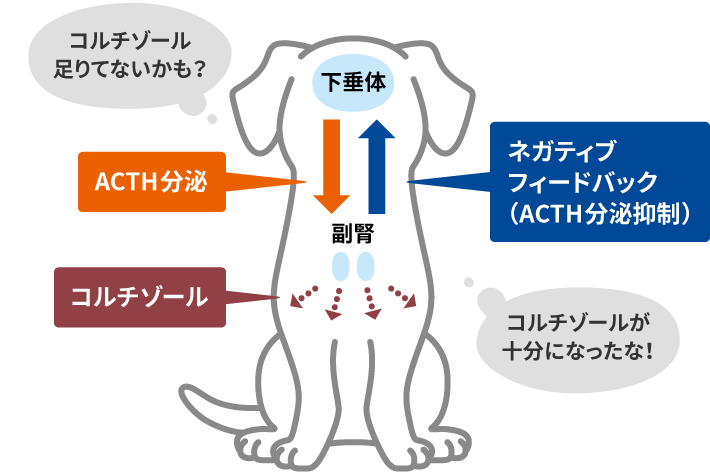

正常時は、脳下垂体から「コルチゾールを出せ」という指令(ACTH=副腎皮質刺激ホルモン)がでると、副腎からコルチゾールが分泌されます。適切な量のコルチゾールが分泌されると、副腎から脳に十分分泌されたことを伝達する「ネガティブフィードバック」が行われ、脳下垂体がACTHの分泌をストップします。このサイクルが正常に働くことによって、常にホルモンの分泌量が適切にコントロールされています。

正常な状態。ACTHとネガティブフィードバックによってコルチゾールの分泌量を適正に保っている。

しかし、脳下垂体に腫瘍ができてしまうと、ネガティブフィードバックの仕組みが上手く働かなくなり、ACTHが出続けることによってコルチゾールも過剰に分泌され、犬の身体に不調をきたしてしまいます。脳下垂体が正常でも副腎に腫瘍ができることでコルチゾールが過剰分泌されてしまうケースもあります。

また、皮膚疾患の治療などでよく使われるステロイド剤はコルチゾールと働きが似ているため、大量または長期的な服用によって、クッシング症候群と似た症状を発症する場合があります。

—クッシング症候群は、犬に多い病気なのでしょうか?

人間や猫と比較すると、犬に多い病気だと言えます。

犬の場合、500頭に1頭程度の割合で発症すると言われているので、ありふれた病気ではありませんが、とても稀な病気というわけでもありません。

—どのような犬が、クッシング症候群になりやすのでしょうか?

中齢以降(8才以上)の犬がクッシング症候群になりやすい傾向にあります。

犬種としては、プードルやダックスフンド、ビーグル、ボストン・テリアに発症が多いと言われています。

—クッシング症候群になったことで、別の病気を併発することもありますか?

脳下垂体に腫瘍ができると、神経症状を起こして夜鳴きや徘徊することがあります。これらも高齢犬によく見られる症状のため、病気だと気づかずに見過ごしてしまう飼い主さんが多いようです。

また、皮膚が脆弱化するため、皮膚感染のリスクが高くなります。

高齢犬がかかりやすい病気については、「老犬(高齢犬)のケアの基本。健康診断でかかりやすい病気をチェック」もあわせてご覧ください。

—どのような症状が気になったら、受診すべきでしょうか?

飼い主さんが気づきやすいのは多飲多尿ですが、最近元気がないな、毛が抜けるな、今までと違うな、と感じたら、健康診断をするつもりで受診することをおすすめします。

「最近、なんだか元気がない」と感じたら、クッシング症候群の可能性もあります。

犬のクッシング症候群はどのように診断する?

問診や身体検査、血液検査、尿検査などの基本的な検査を行い、クッシング症候群の疑いがあれば、特殊な血液検査や画像検査など、より詳しく調べるための検査を行います。原因を見極め、正確な診断を行うために、複数の検査を組み合わせて行う必要があります。クッシング症候群を見つけるための代表的な検査をご紹介します。

- ACTH刺激試験

ACTHを投与してしばらく時間をおいてから血中のコルチゾール濃度を測る検査です。

- デキサメタゾン抑制試験

コルチゾールと似た「デキサメタゾン」という薬を投与し、ネガティブフィードバックが正常に働いて体内のコルチゾールの分泌がコントロールされているかを確認する検査です。数時間後の血中のコルチゾール濃度の変化や、ACTH濃度の変化をチェックします。低用量で行う「LDDST」と高用量で行う「HDDST」があります。

- 血中ACTH濃度の測定

血液中のACTH濃度を測定することで、クッシング症候群の原因を見分けるための検査です。ACTH濃度が基準より高いと脳下垂体、基準より低いと副腎に原因がある可能性が高くなります。

- レントゲン、MRI、CT、超音波検査等

腫瘍や他の病気がないかなど、レントゲンや超音波検査のような画像検査で各臓器の状態の確認をします。手術などを視野に入れている場合は、CTやMRIのような麻酔を要する検査を行う場合があります。

犬のクッシング症候群の治療方法は?

—クッシング症候群と診断されたら、どのような治療を行うのでしょうか?

脳下垂体の腫瘍が原因で、その腫瘍が小さい場合は、内服薬での治療になります。

もし腫瘍が大きい場合は、放射線治療が必要です。また、脳外科手術という選択肢もあります。

しかし、放射線治療の設備がある動物病院は少なく、また、犬の脳外科手術も行える施設や獣医師が限られており、大変難しいのが現状です。

ほとんどの場合は、そのときにできる治療を、獣医師と相談しながら行うことになるでしょう。

また副腎の腫瘍が原因の場合は、外科手術で腫瘍を切除します。腫瘍が良性であれば寿命まで元気に過ごすことができるケースも多いですが、悪性の場合は予後が悪いこともあります。

異変を感じたら、「健康診断を受ける」気持ちで受診してみましょう。

—副腎を切除しても、健康に影響はないのでしょうか?

副腎は腎臓同様に二つある器官なので、一つ切除しても問題ありません。

—クッシング症候群だと診断されたら、どのような生活を送れば良いのでしょうか?

特に何かを変える必要はありません。食事も運動も、今まで通りのことを続けてください。

定期的な健康診断が、早期発見につながります。

—クッシング症候群を予防する方法はありますか?

腫瘍性の疾患のため、予防方法はありません。定期的に健康診断を受け、早期発見を心がけることが重要です。

クッシング症候群は、食欲の低下や、痩せる、痛がるなどの激しい症状がないため、見過ごされやすい病気です。

愛犬の元気がない、覇気がないと感じたら、年齢のせいだと思わずに一度受診してみましょう。

犬のクッシング症候群の治療費はどのくらい?

クッシング症候群の検査や治療の費用は、選択する治療法や治療の経過によって大きく幅があります。症状に合わせて用量を変えながら長期的に投薬治療を行う場合が多く、検査も定期的に行う必要があります。参考までに、ACTH刺激試験で中央値8,846円、コルチゾールの検査では中央値4,649円(どちらも採血料を除く)でした。これらはあくまで一例ですので、動物病院によって治療費は異なります。また、手術や放射線治療の場合は、二次診療施設と呼ばれる高度な治療ができる動物病院での治療となり、治療方法によっても治療費は大きく異なります。

参照

家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査及び飼育者意識調査結果の概要※(国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10968068_po_a2.pdf?contentNo=1&alternativeNo=

※日本獣医師会ホームページから参照

猫のクッシング症候群について

クッシング症候群は犬に多い病気であり、猫が発症するケースは極めてまれと言えるでしょう。猫のクッシング症候群の原因や診断方法、主な症状などは犬とほぼ同じですが、猫の場合は分かりやすい症状が少なく、気付くのが遅くなり、犬よりも重症化しやすい傾向にあります。また、猫の場合は糖尿病と併発するケースが多いのも特徴で、糖尿病の治療中にインスリンが効きにくいことから、クッシング症候群が見つかることがあります。

愛犬とのコミュニケーションを深めて早期発見を

クッシング症候群は、一般的な「体調不良」のような症状と似ていたり、「年を取ったせい」と感じたりすることもあるため、見過ごされやすいかもしれません。飼い主さんが普段の小さな変化に気づくことが早期発見に繋がることが期待できます。これは飼い主さんにしかわからないことなので、問診で獣医師にどんな変化があったかを伝えられるようにしておくことも大切です。愛犬とのコミュニケーションをしっかりとることで病気の兆候が出ていないかチェックしていきましょう。

お話しいただいた先生 /

三宅 亜希 先生

三宅 亜希 先生

日本で唯一の会員制電話どうぶつ病院「アニクリ24」院長。都内の動物病院にて小動物臨床に従事したのち現職。繊細なコミュニケーション力を生かし、小動物医療の現場で毎日寄せられている様々な相談に応じている。

![ペット保険の補償対象をおさらい!避妊や誤飲はカバーできるの?[vol.2]](/pet/pet-ms/img/media/2015/07/img_zerowaka2_main-210x105.jpg)